| |

L'Antiquité

De tous temps l'eau fut capitale pour l'homme et sa conquête

a nécessité un développement de techniques appropriées

au milieu.

Dès le 3éme millénaire avant JC les Egyptiens creusent

des puits très profonds avec des tiges de bambous.

En Crête 1000 ans plus tard, sont employés

des tuyaux en terre semblables à ceux utilisés en Provence

et ailleurs jusqu'à la fin du 19 éme siècle. |

|

| Dans

l'antiquité, les Grecs ont leurs fontaines publiques, petites,

simples et dépourvues d'ornementation architecturale : une colonne

de marbre blanc forée sur un axe vertical où un tuyau de

plomb conduit l'eau à un dégorgeoir en bronze figurant une

tête de Lion ou un masque de satyre. Bien peu de changement pour

nos fontaines du 19ème S. |

| |

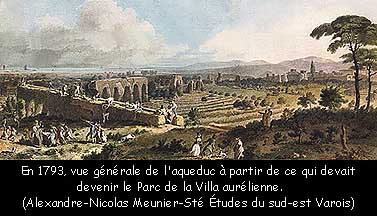

Les Romains généralisent la technique des

aqueducs et dans le Var celui de Fréjus long de 40 km de la source

de la Siagnole à Form Julii en est un bel exemple. |

Le

Moyen-Age

Au Moyen-Age la solution

la plus usitée pour obtenir l'eau dans les villages est la ligne

d'eau où celle-ci descend naturellement par gravité dans

un canal à ciel ouvert.

L'eau va de fontaine en fontaine, la surverse de la première alimentant

la suivante. Les usages différents de l'eau se répartissant

tout au long de cette ligne : au point le plus haut, l'alimentation des

habitants, puis les animaux, les taches domestiques (lavage), l'arrosage

des jardins et des cultures et enfin les besoins des moulins.

Quand l'eau est peu abondante, les fontaines sont rares et fort simples;

le souci majeur des édiles sera donc la recherche de sources régulières,

l'amélioration des captages et l'acheminement de l'eau vers les

différents quartiers des villages qui petit à petit s'étendent.

|

|

L'Empire

L'administration

napoléonienne est à l'origine de la création

des départements et parallèlement les ingénieurs

des Ponts et Chaussées, en homme de terrain participent à

l'aménagement du territoire et aux travaux d'adduction d'eau.

Des plaques gravées le rappellent à Vidauban, Saint

Maximin, Néoules...

Les matériaux changent et la fonte remplace de plus en plus

la terre cuite qui, poreuse et fragile, provoque des pertes importantes.

L'eau coulant à la fontaine correspondant à la moitié

voire au quart du volume capté à la source. Le prix

de la fonte baissant au cours du siècle va également

favoriser son utilisation. |

|

L'âge

d'or

Le

19ème siècle est l'âge d'or des fontaines et

dans tous les villages, bornes-fontaines, fontaines centrales ou

adossées, fontaines-lavoirs, puits-fontaines dans les plaines

vont voir le jour, dessinées par les ingénieurs des

Ponts et Chaussées, les architectes municipaux , le maçon

voire l'instituteur du village.

Dans la seconde moitié du 19 ème S la technique du

réseau va permettre de multiplier les adductions d'eau. La

résistance des matériaux, le calcul des sections des

tuyaux vont permettre d'augmenter la taille des conduites et donc

le volume d'eau disponible. |

|

|

|

Collobrières

est la première commune à bénéficier de

cette distribution avec ses 12 fontaines, 14 bouches d'arrosage et le

lavoir public. La loi sur la salubrité de 1902 va accélérer

le développement des réseaux car il est urgent de lutter

contre les épidémies et les fièvres causées

par les eaux polluées des puits.

|

Aujourd'hui

Aujourd'hui

chaque commune, chaque habitation dispose de l'eau courante et

les rôles les plus importants de la fontaine ont disparu.

Heureusement les fontaines du passé gardant leur charme

décoratif, permettent une meilleure compréhension

de l'histoire urbaine, offrent aux artistes peintres ou photographes

des sujets de choix et conservent leur rôle de point d'eau

à boire pour les promeneurs à pied ou à vélo

ou pour tout à chacun ayant soif. On peut regretter que

beaucoup d'entre elles arborent un "Non Potable" alors

qu'elles ont désaltéré des générations,

mais la réglementation a changé... |

|

|

Certes

la construction des fontaines a beaucoup ralenti mais on constate

que nombre de projets décoratifs d'embellissement urbain

passe par la création d'une fontaine, partie intégrante

de cet espace. |

[retour]

|